転生記に出てくる人物の、短い紹介

転生記を読みなおす中で、少なくともこの人物には「注釈」をつ ける必要があると思い、その人物の紹介を簡単にします。

◆庄司進一郎

1977年12月28日(水)

1時頃相京君から電話、午后2時にいつもの喫茶店で会おうという。いま駅前の喫茶店で待ちつつこれを書く。帰ってきてから書く。相京君から届けられた葉書により、熊本の弁護士、庄司進一郎氏が熊本市内の病院で急性脊椎炎のため急逝されたそうだ。よい人だった、いよいよ、あの世へ急行する人の多いこと。

………………………………………………………………………………

■庄司進一郎さんは「農村青年社」第一次検挙(1932年)の時の弁護士で、後に「蜂の巣城」訴訟の弁護も担当しました。また実弟の庄司宏弁護士(下の写真)からも連絡がありました。彼は連合赤軍やアラブ赤軍、東アジア反日武装戦線の弁護士を引き受けて活動していました。そして、清瀬時代には電話でやりとりをしています。

◆辻晋堂

1978年7月17日(月)

流汗淋漓。木曾をおもう。木曾へはいつ頃行けるか、強行になろう。奈良井といえば辻汎さんに会えるだろう。昔のボンさんに。

1978年8月8日 (火)

猛暑、言葉なし。午後3時近く、ひょっこり加納実紀代氏来訪

(中 略)

実状として、長篇を書きつつあったとき迷いこんできた文無しの裸の彫刻青年を知り、その人間から何を感じ、 何を得たかを語ったりもした。だが、これらは長い過去の放浪の産物、余技でもある。加納さんはこんな私の饒舌をどんな気持できいてくれたか。恐らく、現実暴露、深い失望と混乱で受応したか、反発したかとも思う。

………………………………………………………………………………

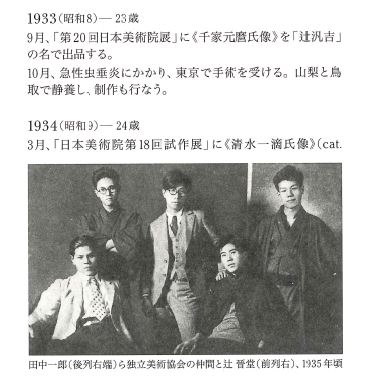

■辻晋堂については、すでに「玄條網」でまとめていますが、加納さんに話した「長篇を書きつつあったとき迷いこんできた文無しの裸の彫刻青年を知り、その人間から何を感じ、何を得たかを語ったりもした」という、この青年が「辻晋堂」に間違いありません。彼は「ボンさん」と呼ばれていました。

しかし、

「奈良井といえば辻汎さんに会える」という意味が謎となって残ります。

木曾の奈良井には 姉、芦沢が住んでいて、夏には帰ることが多かったように思います。そこで出会ったのか、「奈良井と辻晋堂」の関係が見えてこないのです。

ただ、葬儀の時、姪御さんたちが話している中から「ボンさん」という名前が出てきたので、尋ねましたら感触として「辻晋堂」だと思いました。

しかし、その時もそれ以上は深く聴くことができず、その後も親族の方とは音信が途絶えてしまっています。

八木秋子が残した戯曲ふ うな書きかけの原稿に「アトリエ」を訪ねる若い娘たち(モデルは姪御さんたちと思える)が描写されていたり、何かを書こうとしたメモが残っていて、それが明らかに 「転がり込んできた青年」のことなのです。

──────────────────────────────

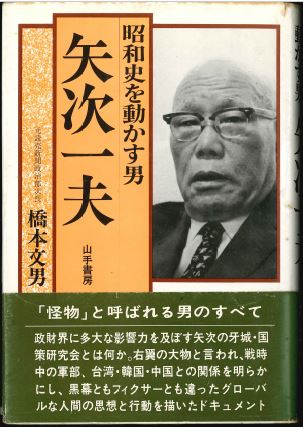

◆矢次一夫

1978年8月1日 (火)

暑い、雷雨のまねごとが折りおり。流汗りんり。

相京君から「思想の科学」。今日原四郎、矢次一夫、京都の宮木典代さんからも。

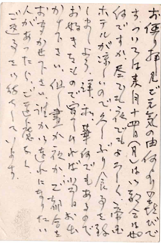

矢次氏から「8月14日はご都合いかが、昼でも夜でもよろしく。帝国ホテルが涼しいので、久しぶりに食事を致しましょう。洋、和、華、何でもあるので。但し夜か昼かご都合を、誰かおつれになりたい人があったら御遠慮なく」と。

1978年8月5日(土)

例の岸信介の盟友、矢次一夫氏から重ねてハガキあり。いまさら岸の親友にゴチソウになるのも──と思って、暑さにまけて──とハガキ の返事を出した。

………………………………………………………………………………

■この矢次一夫も面白いです。

八木さんの写真と『著作集Ⅰ』の書評が朝日新聞に載ってさぞ驚いたことでしょう。矢次は韓国・台湾の政財界とのパイプ役として知られていますが、八木さんとのつながりは、大正末期から昭和初期にかけての婦人運動仲間が矢次の妻になったことによります。永嶋暢子と知り合った頃です。

近衛文麿を支えた「昭和研究会」(主宰後藤隆之助)。それに対抗した「国策研究会」(主宰矢次一夫)。それぞれの主宰者の妻を良く知っていたと いう縁。

八木秋子を手繰って見えてくる景色はまことに不思議です。