人間性が太る本ー雫石とみ

斎藤真理子さんの連載「読んで出会ったすごい人」11 2024年12月号

「人間性が太る本-雫石とみ『荒野に叫ぶ声』『一人も楽し、貧乏も楽し』」

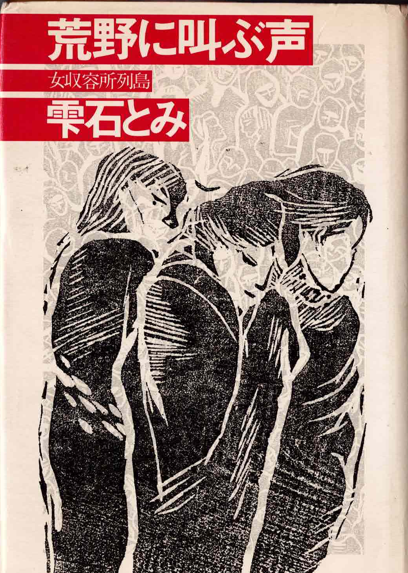

『荒野に叫ぶ声-女収容所列島』の発行は1976年8月31日と奥付にあります。当時、私は清瀬のアパートに独り生活保護で暮らす八木秋子を何度も訪ね、その12月には彼女が都立養育院に収容される時期で、翌1月に脱走して私の家に来て泊り、戻ります。そして、3月に八木秋子個人通信「あるはなく」の構想が動き始めます(詳しくは玄南工房「八木秋子への注釈 第3夜)。

このように、斎藤さんは「雫石とみと八木秋子」のことに触れています。

今回、その本を手に取ってみると付箋が貼ったままでした。それは斎藤さんが引用している箇所のほか、

「マリア先生は微笑した。ふんわりとその深いひだの中に包み込むような優しさだった」「マリア先生の豊かな心のひだに避難したかった」「真顔だった。私はぴしっとムチで肩を打たれた思いがした」「私はマリア先生に<長々とお世話になりました>と厚くお礼の言葉を申し上げた」とありました。

私は11月号の斎藤さんの文章について、先の1月30日のブログに次のように書きました。

・満鉄留守宅相談所の「内地と違う環境」や敗戦後の「母子をめぐる環境」に身を挺した八木への論及

そして、その意味を考え、思い当たりました。

八木秋子は農村青年社の活動で第一次検挙にあった後に、自らを省みます。

■希ふ!

「闘ひ」という意識がいつか傲慢を植へつけてゐた。憎悪と不満と、憤りがわたしをしめつけた。権利と奪還にこころは燃えてゐた。張り切ってゐた弦がぷつん! とひとたび断たれたときーこれ等のものは、果たしてわたしの真実のものだったらうか。『輝ク』1934年(昭9)7月17日発行

これが八木秋子の精神の原型でした。この文章は八木がなくなって2年後(1985)に発見しましたが、1975年、私が出会った八木の魅力は間違いなく、ここにありました。

1960年代末の全共闘時代を経た私にとって、「闘争と傲慢」を振り返っていた70年代に八木と出会い、「農村青年社での闘ひ」を「果たしてわたしの真実のものだったらうか」とこだわった八木の「精神のかたち」を感じていたのです。

八木はその文章の最後を「何かの働きを人のためにしたい、真実に触れたい、虐げられる人々とともに生きたいーさう、わたしはこの瞬間を、貪るやうに生きたい」と締めています。

斎藤さんは11月号で「満鉄の留守宅相談所」に触れ、「残された母子は<内地>とは違って親戚知人の助けを受けられず、支援が必要になる」と書かれていますが、私はハッとしました。満州という<外地>で留守宅となった身寄りのない母子の世話をする八木の並々ならぬ覚悟を思い、そのエピソードが書かれている著作集Ⅲの「満州最後の日」を読み直しました。

また、戦後母子寮のことについても「運命に傷ついた女たちが辿りついたこの母子寮である。生まれながらに傷を負うてきたものもあるが、たいていは結婚という人生行路の途上につまづきたおれ、いやしがたい傷をうけてここへ落ちてきた人が多かった」と八木の言葉を引用し、母子寮時代のことを「雫石とみ」の12月号に繋がるように丁寧に書かれています。私はここでも八木が目の前にいる「虐げられる人々とともに生きたい」と、その環境に自ら身を投じて生涯を貫いているとはっきり言えると思います。それが八木秋子の「希ふ」からの半生だったのだということです。

八木はその生きた証として、母子寮時代のルポルタージュや日記を書き残しました。私は『異境への往還からー八木秋子著作集Ⅲ』にそれらを収録しましたが、「希ふ」とつなげて考えるとその意味が今回の斎藤さんの文章のおかげで明確になりました。「青年相京」が編集したことを、こうして今ふり返ることができるとは、全くありがたいことです。

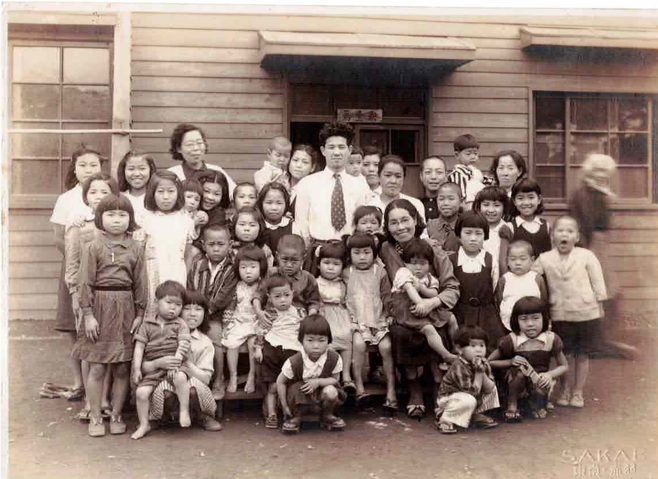

「母子寮」で子ども抱く八木秋子。1950年代前半か。

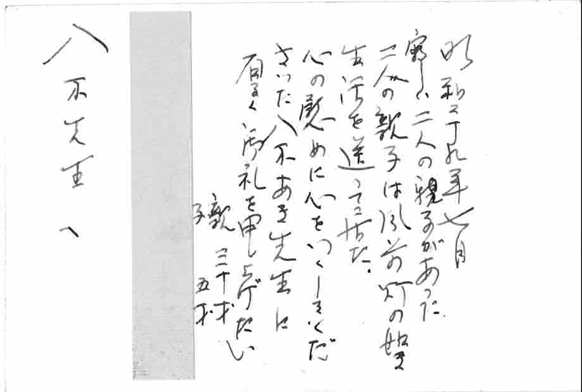

八木秋子が保存していた「親子の写真」の裏に書かれていた。昭和29(1954)年7月とある。