フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』八木秋子について

玄南工房は、2018年に八木秋子個人通信「あるはなく」などの原資料を載せ、「2019年1月、出発します」と宣言しました。

その後、歩みは遅々としていましたが、いろんな資料を掲載してきました。ところが、2021年の11月末、ウイルス感染におかされて閉鎖せざるを得ず、ゼロからの出発となりました。

そして、ウイルス感染したせいかどうか判りませんが、「八木秋子」と検索しても新たな「玄南工房」に届かないようになってしまいました。ウィキペディア(Wikipedia)に八木秋子は出てきますが、間違いの記述があるまま時間が過ぎてしまいました。

ようやく、2023年に「ひたむきに生きてー永嶋暢子と婦人解放運動」が上演され、2024年の「忘れられたままでいない人-『八木秋子著作集Ⅰ~Ⅲ』『ちくま』11月号、そしてアナキズム文献センター発行の2025カレンダー「農村青年社」などが八木秋子と玄南工房を取り上げてくださったおかげで、「八木秋子」を検索することで、玄南工房に到達できるようになりました。

今日はウキペディアの記事に焦点を絞って書いてみます。

八木秋子の生涯は「玄南工房」のその項をご覧ください。まずはウキペディアの記事の間違いを指摘します。

■ウキペディア

八木 あき(やぎ あき、1895年9月6日 – 1983年4月30日)は日本の社会運動家。「八木秋子」のペンネームで活動した。長野県西筑摩郡福島町(現木曽町)生まれ。松本女子職業学校を卒業後、1916年小学校教員資格を取得。1922年上京して小川未明の紹介で東京日日新聞の記者となる。

マルキシズム、のちアナーキズムの影響を受け、『女人藝術』の編集者となる。同誌での藤森成吉への公開質問状はアナ・ボル論争の口火となった。1931年には農村青年社の創設に参加。1935年に弾圧され、治安維持法違反で懲役2年6ヶ月の判決を受けて服役。その後は南満州鉄道に入社。戦後、母子更生協会を設立。著作に『八木秋子著作集』がある。

参考文献

- 『農村青年社運動史』

- 杉山直『八木家の娘たち』

◆細かい訂正は省きます。東京日日新聞について、「小川未明の紹介」とありますが、全くの間違いです。これは偶々東京日日新聞に投書したものが編集主幹らの目にとまったことが縁となりました。そのことについては「玄南工房 八木秋子への注釈 ●第15夜 八木秋子は投書がきっかけで新聞記者に」で触れています。https://gennan.sakuraweb.com/tyusyaku/post-15/

この投書は東京日々新聞 朝刊1924年(大正13)12月6日(土)三面です。続いて、12月18日には「女工は歸る」も(巣鴨の田舎女)が投稿者名となっています。内容は八木秋子の地元である信州の諏訪などの女工を問題にしており、女工の帰る先、帰らない(帰れない)ことで生じる問題点、ふり返って婦人参政権獲得運動への皮肉など、そういった内容からして、投稿者は八木秋子に間違いないと思います。これは最初の投書からわずか12日で書かれている点から、記者としての才能を編集部が確かめた可能性があるように思います。

以上のことから、八木秋子のプロフィールとしては下記のようになります。

■八木秋子(やぎあきこ)

長野県西筑摩郡福島町(現木曽福島町)生まれ。本名は八木あき。松本女子職業学校を卒業後、1916年小学校教員検定試験合格。結婚し(東京飯田橋)、長男健一郎を出産。たまたま近所に住んでいた小川未明を知り、ロシア文学などを紹介されて大きな影響を受ける。また、有島武郎を訪ねて相談したこともきっかけとなり、子どもを置いたまま<家>を出る。

正式な離婚後、小川未明の世話で童話雑誌社「子供社」に勤務。有島武郎から童話の原稿を貰ったという思い出は、彼への追慕とも重なり終生忘れがたいものとなったと語る。その後、父親の看病のため、一時ふるさとに帰るが両親ともなくなったため、上京。東京日々新聞への投書原稿がきっかけで神近市子以来の女性記者として学芸部へ所属、新聞記者活動のかたわら労働講座や労働組合活動に接近する。

なお、ウキペディアには参考文献として「杉山直『八木家の娘たち』」1985.11 が載っていますが、その本には「経緯」があります。私が八木秋子に縁がある方々(西川祐子さんとは最初から)と発行していた『パシナⅣ』1986 秋 27P には、「あまり気が進まないことだが」と、次の文章を掲載しています。

◇1986年(昭61)2・16の消印のあるハガキ。清沢巳末衞の問い合わせについて、井口喜源治記念館の方からの返事。

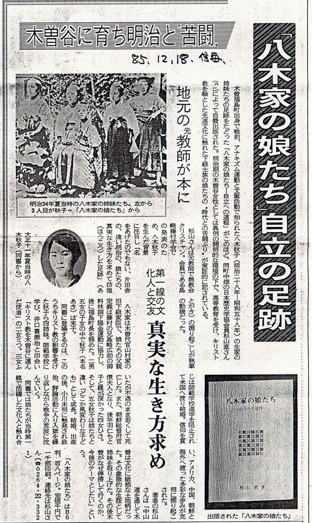

信濃毎日新聞 1985.12.18

◆ところで、何気なく「八木秋子」で検索しましたら、私が知らなかった彼女の出身学校の現在名と八木秋子が書いた「ウクライナ・コムミュン ネストル・マフノの無政府主義運動」婦人戦線 1930(昭5) 3月号・4月号 に触れた文章を見つけました。とても嬉しく、そのまま引用させていただきます。

長野県蘇南高等学校長です。本校の様々な学びについて考えたこと、感じたことを、皆さんに丁寧にお伝えしていきたいと考えています。

「80年前にウクライナに声援をおくった木曽出身の女性について」

Posted by 蘇南高等学校長. 2022年03月15日17:55

1895年(明治28年)に現在の木曽町福島に生まれた八木秋子という人がいます。松本市立女子職業学校(現在の松本美須々ケ丘高校)を卒業後、東京に嫁ぎますが、夫との関係に悩み、数回の家出を経て離婚。木曽に戻り、野尻や日義の小学校に勤めました。

やがて新聞社に勤め、無政府主義(アナーキズム)の運動に参加し、治安維持法違反に問われて懲役刑に処せられます。戦時中は満洲に渡り、苦労を重ねて帰国。戦後は母子寮に勤めながら、貧しい生活のなかで文筆活動を続けました。今ではほとんど忘れられた存在ですが、『八木秋子著作集』全3巻(JCA刊行)が残されています。

その著作集の第1巻に、「ウクライナ・コムミュン」という1930年に書かれた短編小説がおさめられています。第一次世界大戦後のロシア革命でボリシェヴィキ(共産党)のレーニンが権力を握りましたが、それはウクライナの人々にとっては、新たな独裁権力のもとにおかれる事態に他なりませんでした。八木は、ボリシェヴィキに反旗をひるがえしたマフノ率いる農民反乱軍を、共感をこめて描いています。自由を求めたマフノのことばを、八木は次のように描き出しました。

――無強権の自由社会(…)が不動の姿勢で胸に浸みわたり霊感づけられてさえいるならば、よしんば、最も近道をえらぶだけの見透しが欠けているにせよ、誤謬を犯すにせよ、結局は、(それを)実行することが出来る。

たとえ遠回りの道になってしまったとしても、自由社会を目指す者は最後に勝つ。八木秋子が80年前に書いたことを、今のウクライナ情勢を見ながら、私は改めてかみしめています。