西川祐子さんのこと(2)

今日は西川祐子さんの命日です。

「ウィメンズアクションネットワーク Women’s Action Network …」には

西川さん追悼文 上野千鶴子

西川祐子さんのこと 荻野美穂

西川祐子さんのこと 中谷文美

哀悼 荒井とみよ(2024・6・30)

西川祐子さん追悼文 ジョルダン・サンド

祐子先生 朴裕河

この方々の追悼文が掲載されていました。

「相京さんの名前が話しているうちに出て、それを本に載せて宜しいでしょうか」と、相変わらず丁寧な西川祐子さんからの問い合わせ電話がありました。

もちろん、私には問題はなく、「どうぞ」と応えました。

それが『フェミニズムの時代を生きて』2011 岩波現代文庫でした。

老いる場所

◇上野千鶴子 このあたりで、家族のいない「おひとりさま」の老後にいきましょうか。私、西川さんの「自立と孤独ー雑誌『婦人戦線』の人びとをたずねて」の中で、八木秋子の老後がすごく記憶に残っている。戦前のアナーキストとして鮮烈な生き方を貫いた人が、シングルの女として公的な老人ホーム―ひと昔前は強制収容所だったと思いますけど―で最後を迎える。

◇西川 でも彼女は一人じゃなかった。相京範昭という青年が彼女を支援して「八木秋子個人通信 あるはなく」という通信を発行して、外にいる人とのつながりを作った。

西川さんの「自立と孤独―雑誌『婦人戦線』の人びとをたずねて」は1992年12月に学陽書房から発行された「エイジズム・おばあさんの逆襲」に収録されています。

◇「自立と孤独が一般論として論じられるようになるのは」「わたしたちの世代からなのであろう」と言い、「一般論としてこれを論ずることはやめて、すでに自立と孤独を生きた、あるいは自覚してこれを引き受けようとした人たちを、老年という場にたずねてみたいとおもった。」として、「自立と孤独というテーマについてたずねる人生の先輩としては、『婦人戦線』の人たちが最もふさわしい、とわたしは考えた。この人たちは五十年前にすでに、自由と連合というテーマを考えている。」「わたしは1970年代はじめに図書館で『婦人戦線』のバックナンバーとめぐりあった。当時のリブの女たちが自覚しはじめていた個として、女として他者と共にどう生きるかという問題をすでに戦前に考えていた人たちがいたことに驚き、それぞれの文章にひきつけられて読んだ。」と書き、八木秋子について論を進めています。ここでは八木秋子を中心とした章を収録しており、他は割愛したと文章の最後に触れています。そして「『婦人戦線』の人びとそれぞれの人生は、自立とはひとりになることなのではなく、親しい他人や、最後まで向きあわなければならない世の中との関係をつくってゆくことだと教える。社会性なくして自立はあり得ない。」とまとめています。

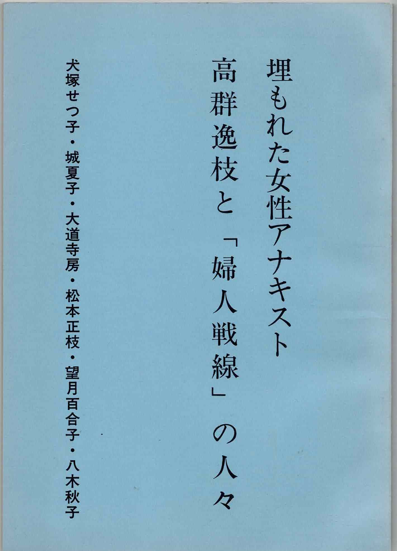

割愛された文章のもとは『老いの発見シリーズ4 老いを生きる場』の「自立と孤独―雑誌『婦人戦線』の人びとをたずねて」で、「婦人戦線」の「八木秋子、松本正枝、望月百合子、犬塚せつ子、宮山房子、住井すゑ」をたずねたものでした。1987年2月 岩波書店から発行されました。

この冊子は1976年9月30日の発行となっており、『婦人公論』編集部の関陽子さんの尽力でつくられたもので、その年の12月に八木秋子は養育院に入ります。私が八木に初めて会ったのが前年の1975年9月ですから、1977年の通信「あるはなく」発行にむかって八木の身辺があわただしくなっている時期と言えます。

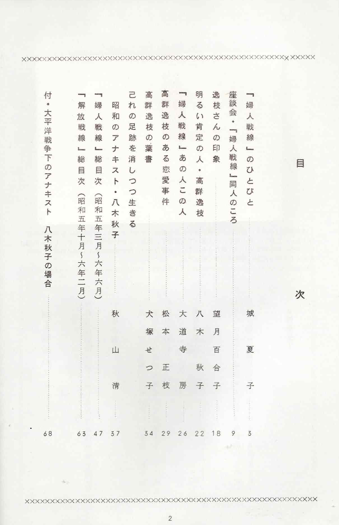

冊子の目次と城夏子が婦人戦線の各人を書いているので、それを紹介します。

『婦人戦線』の復刻にはそれなりのことがありました。

◇昨年の6月、西川さんの訃報が届きました。

相京範昭さま

母、西川祐子が、6月12日に亡くなりました。

最後は穏やかな表情でした。

近親者で葬儀を行いました。

バルザック作、西川祐子訳、

『「人間喜劇」総序・金色の眼の娘』岩波文庫の刊行日でした。

どんなときも、彼女らしく懸命に生き、表現し、

彼女が作品として残した世界をとおして、

さまざまな読者に出会うことを楽しみにしていると思います。

祐子さんのことをたくさん思ってくださって、ありがとうございました。

◇西川祐子さんを念い、これからも併走していきたいと思います。

西川さん、ありがとうございました。