望月桂さんとの半世紀53年を経た縁(えにし)

シンポジウム「望月桂を探求する」に行ってきました。

「自由を扶くひと 望月桂」(原爆の図 丸木美術館)はとても良い企画でした。

日時:2025年5月17日(土)午後1時開始

出演:足立元(二松学舎大学)、塩原理絵子(安曇野市教育委員会)、村田裕和(北海道教育大学)、古屋淳二(アナキズム文献センター)、風間サチコ(アーティスト)、卯城竜太(アーティスト)、松田修(アーティスト)、岡村幸宣(原爆の図丸木美術館)

第1部「ラディカル・リサーチ:望月桂と文化研究・キュレーション」

第2部「「遠眼鏡」を覗くアーティストたち」

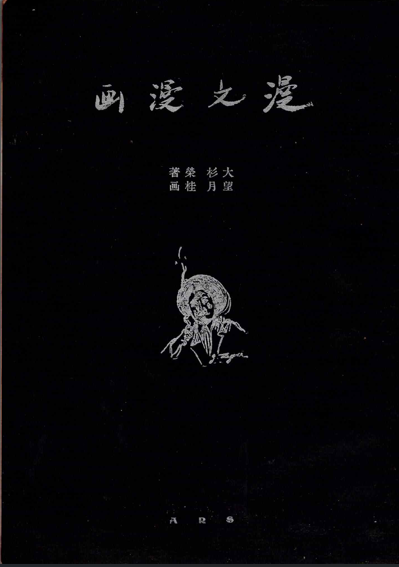

事前に「望月桂展作品解説」https://marukigallery.jp/8527/ を読んでいったので、十分に作品と向きあうことができました。1993年の関東大震災70周年「大杉栄と仲間たち」の展示、そのパンフレット、2006年、信州明科を訪ね、所蔵されていた作品群を見せていただいた時の存在感に圧倒された印象も甦りました。思えば、1972年、望月桂さんの「生前唯一の著作の貴重な復刻」『漫文漫画』の印刷に関わったものとして、半世紀53年を経て望月さんとの縁をあらためてふり返ってみたいと思います。

それにしても、望月桂さん、明美さんが長く大切に保存されてきたものを、今回こうした企画・展示に関わってくださった「望月桂調査団」の皆さんに、「よくぞ、貴重な作業をしてくださいました」と、そして特別協力された望月透さんに、何かと世話になり、望月桂さんとも深い親交があった古河三樹松さん、近藤真柄さんらに代わって厚く感謝を申し上げたいと思います。

全体の印象やシンポジウムでの発言などに触れたいと思います。会場でのメモ書きで、私が勝手に解釈している点もあろうかと思いますが箇条書きにします。

・望月桂調査団 足立元 代表の「アナキズムの根源を研究活動で実践したい」との狙いが私なりにわかりました。

・皆の自由を扶くアクションとしての、調査団の形成のしかたや作業の形に共感します。

・小冊子の編集や作り方と頒布の方法にも納得しました。

・多方面への目配り、多様なコーディネートの丁寧さに驚きました。

主催:公益財団法人原爆の図丸木美術館

共催:安曇野市教育委員会

助成:日本学術振興会科学研究費助成事業、サントリー文化財団、公益財団法人小笠原敏晶記念財団

協力:安曇野市美術館 安曇野市文書館 ANOMALY 無人島プロダクション

・領域横断的な活動など、美術史からの様々な焦点の絞り方に、今後の評価が期待されます。

・大正期における思想と実践活動の中でとらえる視点も指摘されました。

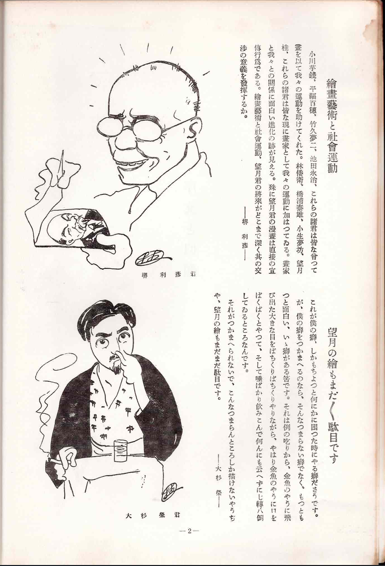

・望月桂と近藤憲二、堺利彦などの人間的つながり、その「扶助の水脈」とも言える「想い」の重要性をあらためて考えました。

全体の印象として、今回の展示は「自由に生きていく道筋を拓こうと貫いた」望月桂の生涯をよく伝えていたと思いました。

1972年4月15日発行の『漫文漫画』です。そのころ私は、新宿東大久保にあった印刷会社「バルカン社」で印刷工として働いていました。バルカン社では大島英三郎さんの復刻版を印刷製本していましたが、何しろ素人集団なので出来上がりはご覧のように大きさも不揃いなものばかりでしたし、表紙は黒い厚紙に「白インク」で刷ったので、タイトルもはっきり読めません。

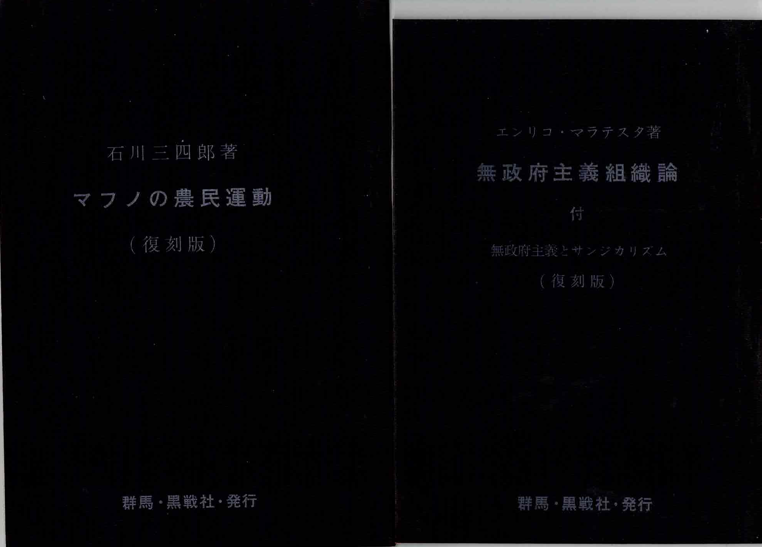

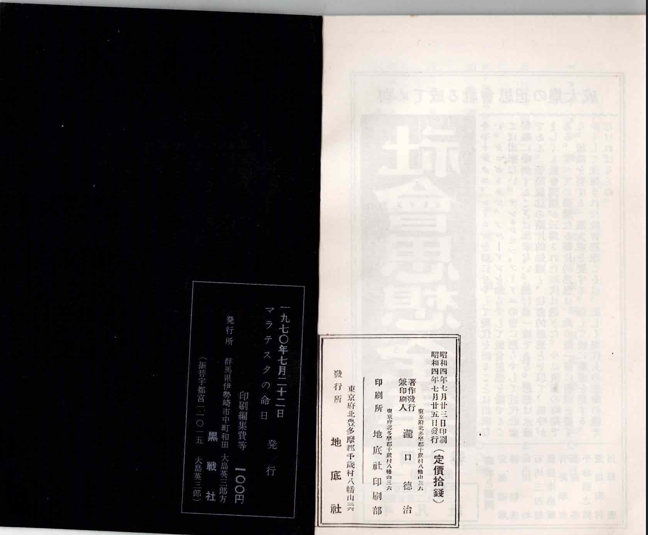

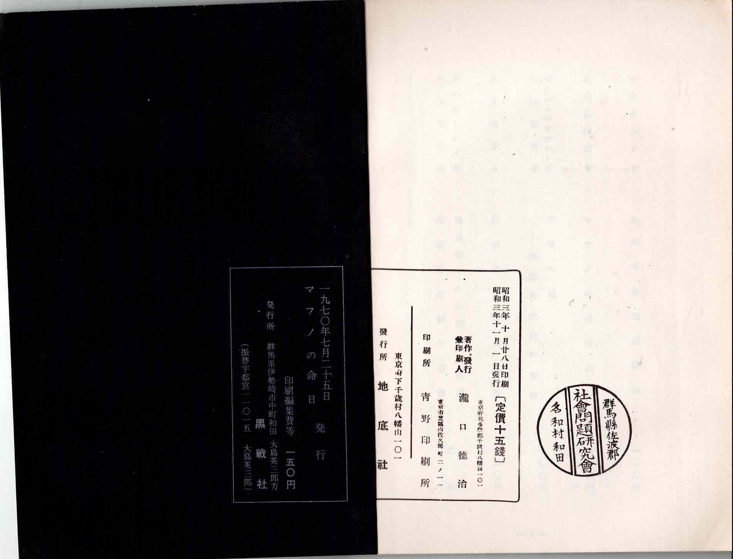

この1970年7月発行のマラテスタの『無政府主義組織論』と石川三四郎の『マフノの農民運動』は、私が学生をやめてバルカン社で初めて印刷に関わった冊子でした。バルカン社には1970年7月から1973年10月までいましたので、1972年の奥付がある『漫文漫画』発行の時期と重なり、その版下(B5)作りにもかすかな記憶があります。黒色戦線社と共同発行所に名を連ねているギロチン社の皆川、ネビース社の藤原両君もよく覚えています。これらの冊子と『漫文漫画』はアナキズム資料として保管してきたものの中にありました。やはり、思い出深かったのでしょう。実はシンポジウムで「生前唯一の著者の貴重な復刻」と初めて知りました。まことにうれしいことでした。

リベルテールの「望月桂追悼号」1976年7月15日発行 も見つかりました。そこに寄せられている近藤真柄さんと古河三樹松さんの追悼文も掲載します。

■小松隆二さんは『大正自由人物語―望月桂とその周辺』1988の「あとがき」で,望月明美さんと古河三樹松さん両氏の協力に感謝していますが、望月さん、近藤憲二さん、堺利彦さんらからずっと流れている「死者や無名」の人たちへの想いはどこからくるのか。八木さん、星野さん、児玉はるさんらに通じるその想いについて、私自身の考えをまとめたものがありますので、今回の望月桂さんとの半世紀ぶりの邂逅と重ねて読んでいただけるとありがたいです。