2025 農村青年社カレンダー(4月~6月)

農村青年社のカレンダーの4月から6月の絵柄記事を掲載します。

このカレンダーの「幾つもの写真」と引用された「コメント」は「農村青年社」活動の歴史をコンパクトにまとめたものとなっています。とりわけ、巻末にまとめられている「関連年表と検挙者リスト」の詳細な記録は圧巻です。これは『資料集Ⅰ』において、編集者の星野凖二さんの驚くべき緻密な作業によってそれが記述されているからです。ですから、カレンダー各月の事例も多く見ることができます。言ってみれば、星野さんが最初からカレンダーを作るように記録をまとめたので、それを受けて、他の事柄との「連続性」も私(たち)は意識して編集しました。そのため、すべてを「つなぐ」電子化もいつかは可能になるだろうと思っています。

◎4月=解説 三原容子 農村青年社、沈滞状況からの登場と実情

■1978年4月、八木秋子の最初の著作集『近代の<負>を背負う女』の出版記念会が終わった後、大島英三郎さんは星野凖二さんを喫茶店に誘い、資料集出版を迫ったと星野さんは書いています。その後、1980年代、私たちは資料集の出版にむけて奔走しましたが、ちょうどその頃から、三原さんは大島さんの手伝いをするようになり、男のお子さんを連れて、よく大島さんが参加する集まりで顔を合わせるようになりました。1985年5月24日の日付がある「大島さんを祝う会」の三原さんが写っている写真をつい最近見つけました。

◎5月=星野凖二

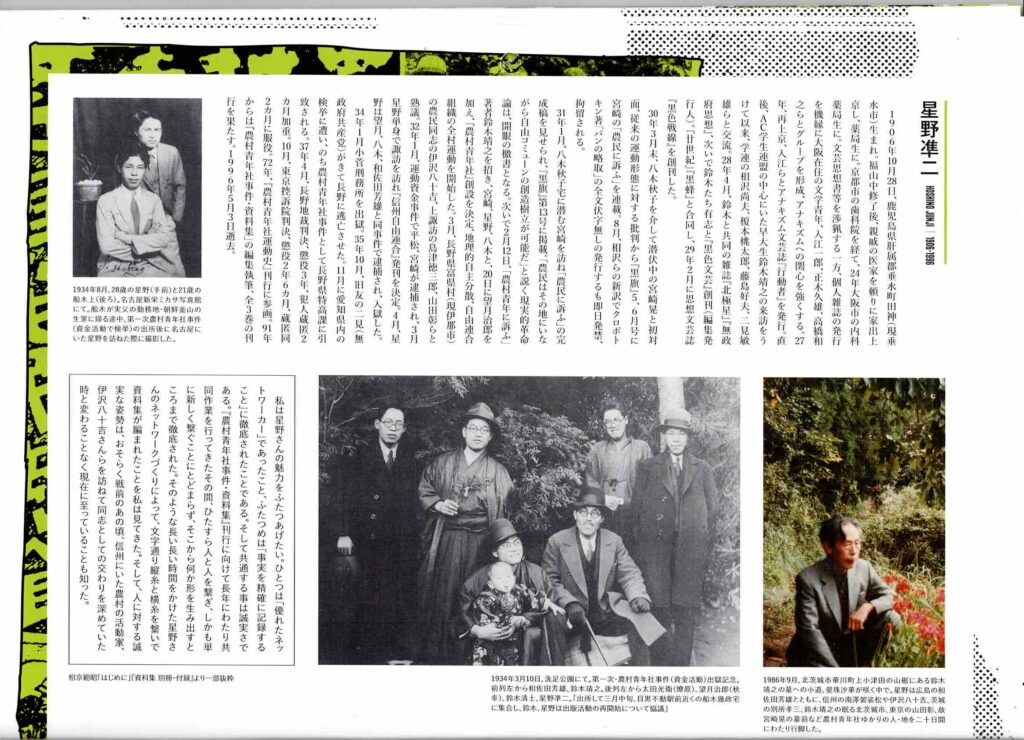

■「1986年9月、20日間にわたる行脚」とは、星野さんと広島の和佐田さんが全国の農村青年社の同志の方々を訪ねた行脚。小冊子『農村青年社事件・資料集 別冊・付録』の中での茨城の「鈴木靖之の墓への小道 」がこのカラー写真です。9月15日、名古屋日泰寺に眠る橘宗一墓前を出発し、長野の西山勇太郎の墓、小諸の南澤袈裟松、大門の鷹野原長義の墓、大門の小林茂夫、富県の伊沢八十吉、東京の山田彰、鈴木靖之の墓、茨城町の別所孝三、石岡で岡崎一夫の墓前、同じく松倉小城と電話、東京で宮崎晃の墓、相沢尚夫、大島英三郎の各氏を訪ねました。また2025年4月23日のブログもご参考に。

◎6月=八木秋子

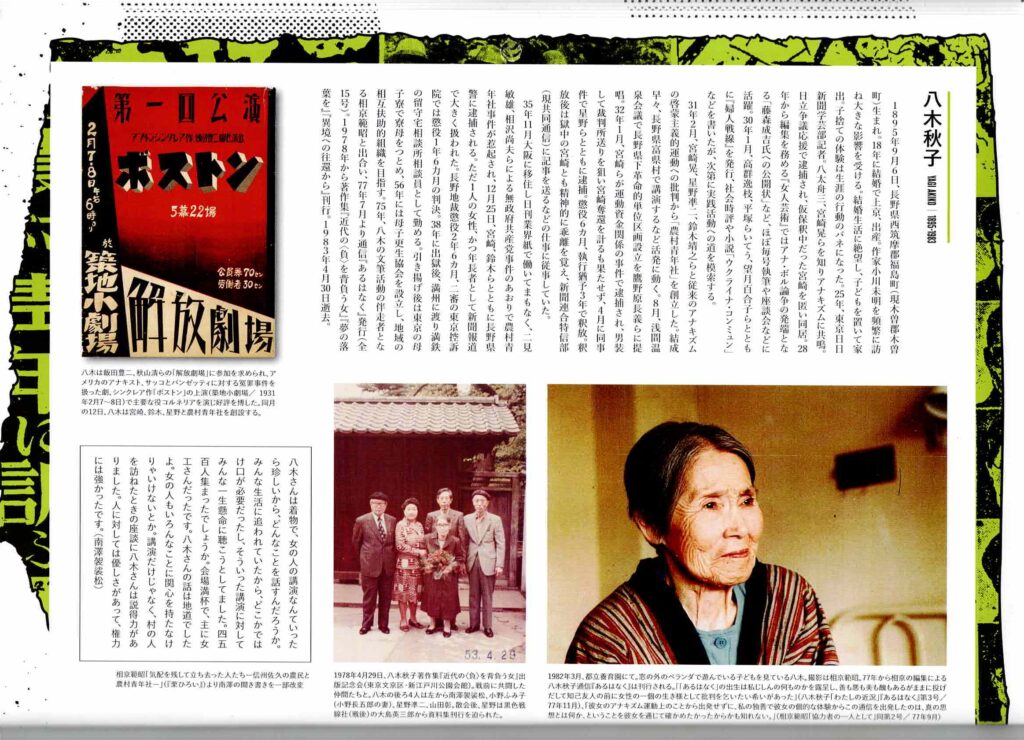

■八木秋子個人通信『あるはなく』は第15号(1980.7.20)を発行し、体調の復活を待ちましたが実際むつかしく、1982年3月23日の八木秋子養育院退寮をもって「休刊号」(八木秋子の通信に終刊はありえなく)を出しました(1982.7.20)。結局、彼女の肉声を伝えることができたのは、第15号の「解放劇場のころ」が最後となりました。築地小劇場での「ボストン」のチラシや当日の切符、5幕22場の出演者(74余名)パンフレットなどは秋山清さんにお借りして、その一部を「あるはなく」に載せることが出来ました。

https://gennan.sakuraweb.com/aruhanaku/vol-15/

なお、このカラーのチラシは古屋さんの手配によるもので、秋山さんの保存していたものとは別のものですが、とても仕上がりが良く、雰囲気を伝えています。八木秋子にとって、この「表現者と観衆が一体となった演劇」の体験は、一生、心に残るものだったと語っていますし、アナキズム演劇文化活動においても評価される内容のものではないでしょうか。