『「桐島です」』を観て。高橋伴明監督のこと、彦さんのこと、茅嶋さんのこと

『「桐島です」』を観たのは横浜市の北部にある映画館でした。封切り日の観客はどのくらいだろうかと思って行きました。16:25から上映されたその映画は10数名で、十分余裕たっぷりに、ゆったり見ることができました。

全体に流れるギターは内田勘太郎。「憂歌団」のコンサートで幾度も聞いたものでした。河島英五の「時代おくれ」もこの映画に入れる意味がわかります。最後の「こんな風に過ぎて行くのなら」にはビックリ。70年代、浅川マキの声はいつも生活の中に流れていました。家に帰ってからユーチューブで、続く歌詞「いつか又 何処かで何かに出逢うだろう」をゆっくり味わいました。

映画は高橋伴明監督が描きたかった「青春映画」だと思いました。と同時に、先のブログにも書きましたが、桐島にとっては「一瞬を切り取る写真は永遠」であり、その頃のアナーキストが読み、彼も読んだと思われる「ロシア革命でのテロリスト」が、一瞬に全てをかけ、永遠に向かう心情とシンクロしていると思いました。

映画で描く「朝起きて歯を磨く、コーヒーを飲む」日常は続き、その時、彼にとっては名前などどうでもいいことだったと思います。独りのアナーキストであれば、目の前に来る一瞬一瞬にすべてをそそぎ、過去は過去としてそっと脇に置き、併走していくのだろうと思います。併走とは苦々しい過去であっても忘れたわけではありません。映画でも「クルド人や在日韓国人」の問題に触れたと、脚本を書いた『爆弾犯の娘』の著者梶原阿貴は語っています。

そうだろうと私も思いました。

1972年10月のころの、自分の精神的な苛立ちを書いたものを玄南工房「八木秋子への注釈」第34夜で書きました。

その一部を引用します。

その頃、政治にほんの少し関わった時、自分は何か特別な人間で、たいそうなことをやれる人間であるかのように思い、突出することだけで人との差を見て、満足していた。その満足したという虚像が現実である実像を衝き、やりきれなさを感じ、学生をやめた。印刷所で働き始めても、無力感を隠蔽するかのように、逆に観念的、先鋭的言葉を使って消耗を繰り返していた。いっそう苛つくばかりだった。

そんなある日、印刷所で仕事を終え、新宿の新田裏の交差点にやってきた時、電柱にその年の3月に新日本プロレスを旗上げしたアントニオ猪木とカールゴッチ戦のポスターが貼ってあった。歩きながら、ふと、そのポスターを見た瞬間、お前はただの印刷工じゃないか、それでいいじゃないか、たいしたことをやろうと思うからいけないんだ、と思った。その途端、気持ちがいっぺんに軽くなった。新しく旗上げすればいいじゃあないかということだ。村松友視の本を見たらそれは1972年の10月とある。夕日が照りつける中を、西口の菊屋でビールを飲もうか、などと思っていた。

その気負っていた部分を意識できたことはよかった。その時その時を精一杯生きられたらそれでいいじゃないか、ということだった。

その1年後、バルカン社から白井新平の仕事場に移り、9月6日のブログにも書きましたが、3年後の50年前、1975年9月に八木秋子に出会いました。

八木秋子に出会ってから、彼女から「気負い」について良い言葉を貰った記憶があります。「気負うということは仕方がない。またそれを反省することもよい。だけど、もっと大事なことは、気負ったということをよぉ~く覚えておくことだ」と。

あのころに「気負っていた」遠因として思うことがあります。高度成長期、私たち地方出身者には都会の大学へ行くことに負い目を持っていたと思います。中学校のクラスの中に「中卒」で都会に出て行く友人たちがいました(私は貧しさのために進学できない彼らから自然界の知識をたくさん得ていました)。また高卒で社会へ出る者も多数いました。

高度成長社会にどっぷりつかっていると思える都会の大学(機構だけでなく、観念的な学生たちも含めて)で、自分が大学にいない彼らのためにできることは、社会の矛盾に身を直接投じることではないかというのが、多くの地方出身者が持っていた正義感の一種と思えるものが根底にある、気負いだったと思います。

桐島もそうだったのではないでしょうか。

ところで、桐島より一歳上、私より4歳下の宇賀神寿一は逃亡中にムカイコウさんの世話になったようです。ムカイコウさんのことについて私は、6月25日のブログの最後に触れていますが、同じ号の「私と向井孝」に宇賀神も書いています。

宇賀神をかくまう「リキさん」は、4月23日のブログ「農村青年社資料」の写真に入っています。

この映画を作った高橋伴明監督にも触れたいと思います。

彼は私と同じ1949年生まれ、一浪して入った1969年、早稲田にいました。彼は映画研究会、私はアナキズム研究会。同じ第二文学部の親しい者は近くの「ABC」という喫茶店にたむろしていました。私は「9号館=九共闘」という演劇集団のバリケードに入っていて、朝になるとその喫茶店に行き、仲間たちや台湾から来ていたウェイトレスの「さいチャン」に世話になりました。

その仲間の一人が「ボン」こと高橋伴明でした。

「その頃のアイキョーの目は、蒼白い炎が燃えていた」とその後に会った時に言っていました。

そうです、それから何年後か、ワセダの集まりがあって顔を合わせると、ひとこと話すのでした。特にバリケード内での先輩である「高橋ハム」さんは集まりの中心的役割を担っていたので、二人にはそのたびに挨拶を交わしていました。

これまで玄南工房では機会がなかったので、高橋伴明と初めて会って20年後の1989年に関わる河合塾とのつながりをこの際に書いてみます。

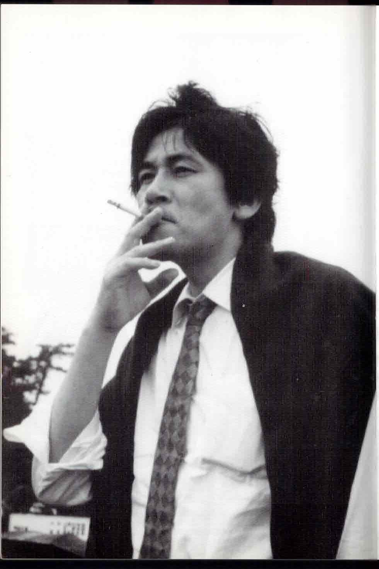

まず最初の人物は「彦さん」こと「彦由常宏」さんです。伴明とハムさんが彦さんの葬儀で率先して動いていたシーンは印象的でした。

在ワセダバリケード時代はハムさんしか知りませんでしたが、その直接の先輩が彦さんで、そのまた直接の先輩が後に河合塾で出会う茅嶋さんだったのでした。

「心せよ、アイキョー」と、お二人からはいつも声をかけられながら、その面影と併走しています。

彦さんについて

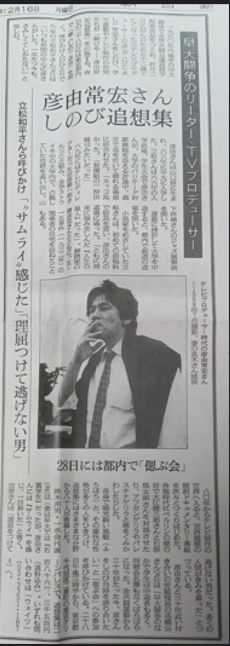

朝日新聞(夕)1997.3.7

下記の記事も1998.2.16の朝日新聞(夕)ですが、スマホで撮ったので読みにくいです。タイトルだけでもお読みください。

『駆けるー彦由常宏追想集』に寄せた文章 「大義の人」相京範昭

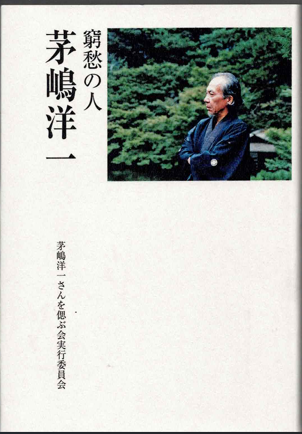

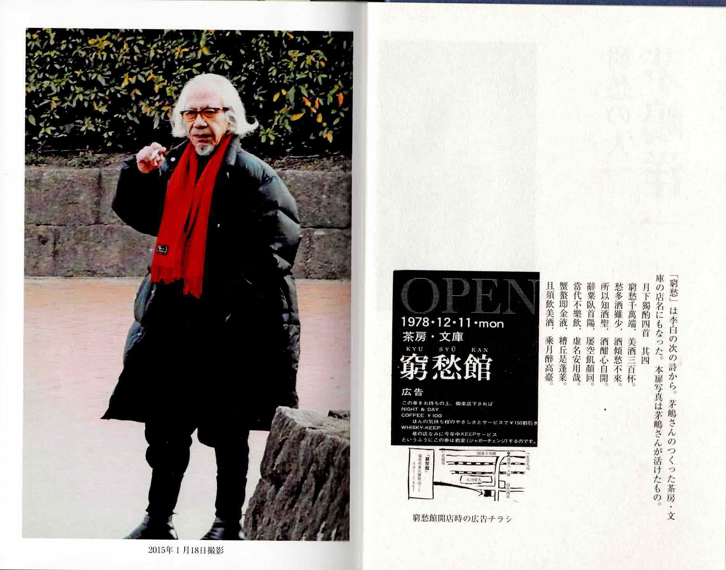

彦さんの先輩であり、河合塾で世話になった伝習館闘争の原告である「茅嶋洋一」さん。

『窮愁の人 茅嶋洋一』に寄せた茅嶋さんへの追悼文。

茅嶋さんについては、私が所属していた河合文化教育研究所のホームページをご覧ください。

研究所が閉じる数年間、河合塾・河合文化教育研究所の文化活動資料を私の責任で記録しました。

https://bunkyoken.kawai-juku.ac.jp/blogs/2023/0330_003641.html

「予備校文化」の終焉と再生-茅嶋洋一さんの追悼にかえて

→「予備校文化」の終焉と再生 茅嶋洋一さんの追悼にかえて 加藤万里.pdf

■参考

高橋伴明監督のインタビュー、高橋監督と足立監督とのそれぞれの映画への思い、宇賀神寿一を取材した記事、脚本を書いた梶原阿貴の文章などにも感じることがありました。

東京新聞ミラーに載った投書にはまた、50年の歳月を多様にいだく想いがありました。

私自身がその頃に思っていたことについては、すでに玄南工房に掲載した「八木秋子の著作」「あるはなく」馬頭星雲号(1983年5月発行)の「私と八木秋子」、その20数年後に書いた玄南工房「八木秋子への注釈」第5夜以降で触れています。